新潟市支え合いのしくみづくり活動

こんにちは。えんでばサポーターです。

中学生が地域の人と「助け合い」について考える授業をご存じですか?

先日、その授業に随行し、貴重な体験をさせていただきました。

えんでば代表の美幸さんが「新潟市支え合いのしくみづくり」の活動の一環で、横越中学校にて講話をされるため随行しました。

新潟市ささえ合いのしくみづくりとは(新潟市江南区 区だより より)

~支え合いのしくみづくり授業~

江南区内の各学校で、助け合いカードゲームを使って、「助け合いの大切さ」や、「住みやすい地域になるために自分達に何ができるか」を考える授業を行っています。授業には大勢の地域の方も参加しています。

この支え合いのしくみづくり授業は令和3年度から取り組んでおり、江南区内の中学校を始め、小学校にも取り組みが広がっています。

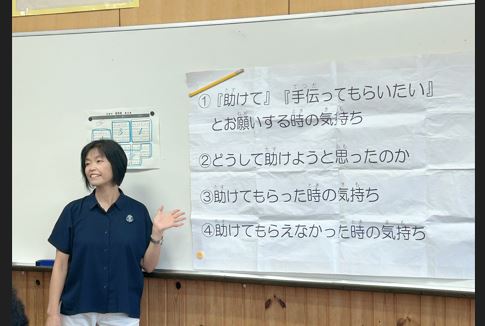

授業では、お年寄りの一人暮らしについての寸劇DVDを見て、美幸さんの講話を聴き、最後に地域の方々と中学生で「助け合いカードゲーム」をしました。

寸劇に出てくる一人暮らしの男性のお年寄りの再現がとてもお上手で、笑ってしまいました。「こういう人、いる!」と思わされるリアルさでした。「オレは何でもできるすけ、よそ様の助けなんて、いらねんだ!」なんて言って。本当は一人でできず困っていることもあるのに、本人が認めようとしないだけですよね。周りの人がやきもきしてしまいます。お年寄りあるある、でしょうか。これは、どうにかできないものですかね。

美幸さんの講話では、運営されている「えんでばよこごし」の活動と、地域の人の「みんなの居場所」の大切さについて語られていました。こんな悩みがあるけれど、どこに・誰に聞けばいいのか…という相談を、美幸さんはよく持ちかけられるそうです。そんなときには、必要な機関に繋ぐこともありますが、どうにもできず話しを聞くだけのときもあるそうです。誰かに悩みを聞いてもらうだけでも、元気になることもありますよね。最近、えんでばでは、この「みんなの居場所」の立ち上げ運営についての講座を開催しています。ご興味のある方、ぜひ参加されてみてくださいね。

助け合いカードゲームでは、「自分が助けてほしい内容」を発表し、それに対して助けられる人は挙手してカードをもらいます。最終的に手持ちのカードが多い人は「助け上手」、少ない人は「助けられ上手」です。戸惑いながらはじめた中学生たちでしたが、大人たちのリードで、どのチームも盛り上がりました。自分が「掃除をしてほしい」カードを出しているのに、他の人が同じのを出すと「オレ、掃除してやるよ!」なんて言って、楽しそうにカードを集めていました。

楽しいだけでなく、考えさせるために、大人が中学生に質問を投げかけます。「じゃあ、知らない人に対して、同じことをできる?」。それに対して中学生たちは「一人では難しいけれど・・・でも、人を呼んでくるとか、誰かと一緒ならできる」と答えていました。頼もしいですね!そして、「私もできる」「オレも!」とみんな言っていて、どんどん助け合いの輪が広がる様を想像できてうれしかったです。

最後のまとめでは、なかには助けてもらえないこともあるけれど、それを解決するために、ひとりひとりみんなが考えていくことが大切だと、参加された地域の方がおっしゃっていました。 今回はゲームでの疑似体験でしたが、これを実際に、こんな気軽にできたらいいなぁと思いました。「助けて」と周りに助けを求めるのも、逆に「手伝いましょうか」と手を差し伸べるのも、ちょっと勇気が必要だからです。

「助けて」と「手伝うよ」が気軽に言える社会になるには、どうしたらいいのか、私達にできることは何なのか…そんなことを中学からえんでばに帰る間中、ずっと考えていました。

皆さんはどう思われますか?

写真係として随行しましたが、とても考えさせられることが多く、大変勉強になりました。

今回参加された皆様、お世話になりました。ありがとうございました!